几十年前的农村,人们在劳动之余,也有精神方面的追求,但受之于当时的条件制约,能在村里看到的娱乐项目并不多,主要有演戏、放电影、说评书、玩杂技变魔术等,除了电影放的频次相对较多外,其他娱乐项目一年能有一次就不错了。之因为稀少,所以人们对此充满了期待,憧憬这难得的文化大餐。

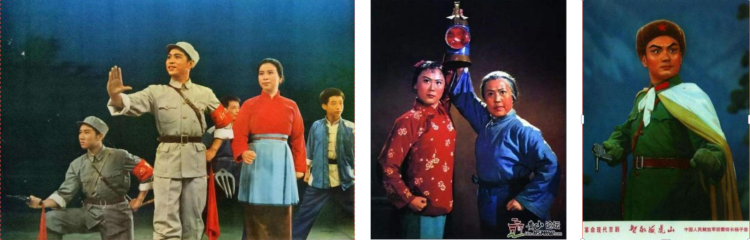

革命现代京剧沙家浜、红灯记、智取威虎山剧照,图片来自网络,下同

每逢县京剧团下乡演出,人们便奔走相告,提前几天就盼望着。那时京剧团演的就是《沙家浜》、《红灯记》和《智取威虎山》这几部革命样板戏,人们不知看了多少遍,但始终看不够,因为那时没别的可选择。我们村里曾自编自演过样板戏,但我那时太小,没留下多少印象。我只经历了几次到外村去看戏,印象最深的一次是,大约在1975 春,县京剧团到李官村去演出,连续演三晚,每晚一场样板戏。村里早早便扎好了戏台,剧团的演职人员吃住在村,我妻子就是那个村的,她家就在戏台附近,她家里也曾住过演职人员,我八十多岁的老岳母,至今还记得部分演员的名字与特征。我那时正十岁,我们几位小伙伴等不得吃晚饭,便步行五六里去看戏。到了现场后,演出还没开始,但场地早就被人们占满了。待演出开始后,我们只能在人群外围听声音,小孩子个子小,除了一片人外,什么也看不到。矮人看戏何曾见,都是随人说短长。

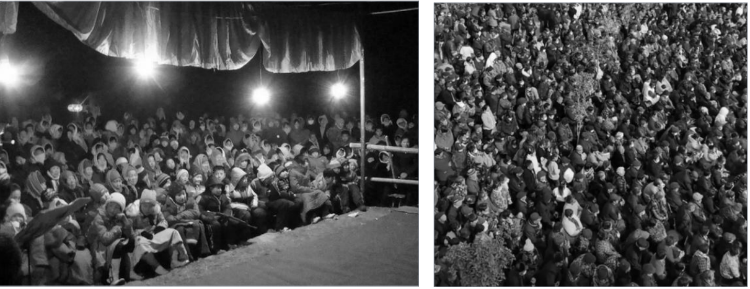

看戏的人越聚越多,不久便开始“晃台”了,当时我不明白,好好看戏吧,晃什么台?现在想明白了,原来有些人不是为了看戏,而是借机去看人,大姑娘看戏——抿嘴笑,看到模样俊俏的大姑娘小媳妇,部分年轻人便开始不安份,故意制造混乱,趁机混水摸鱼,沾点女人们的便宜,黑暗中看不清人,被骚扰的女人们也没办法,在那混乱的场面,人的身体就像小树被风吹拂一样,随着人潮被裹挟着晃来晃去,让人身不由己。我们这些小孩子被挤得东倒西歪,有挤掉鞋的,有被人踩疼的,哭叫怒骂都没用。吓得我们赶紧往外逃,掉了鞋的也顾不上找,其实根本就没法找,先躲出去保命吧。我们好不容易挤出人群后,先到一边躲着,想等待晃台的人 潮平息后,再钻进去继续看。但那晚晃台时间太长,可能是组织方怕出安全事故,暂停了那晚的演出,我们只好悻悻地回家了。听我妻子讲,她们第二天早晨,能在现场发现很多 遗失的物品,有鞋子纽扣和围巾等,发现最多的是扎头绳。 就在本文即将定稿之际,从网上看到韩国一剧院,因踩踏导致151人死亡,其中还有4名中国人,联想到当年的看戏“晃台”经历,感到非常后怕,那时没出人命实属幸运。

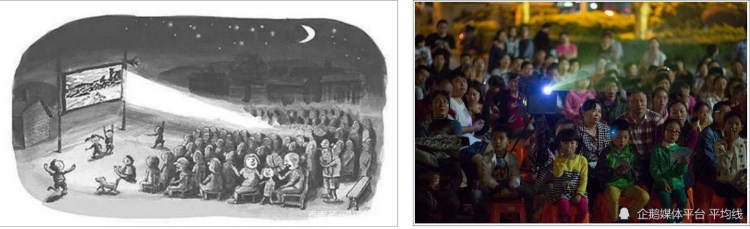

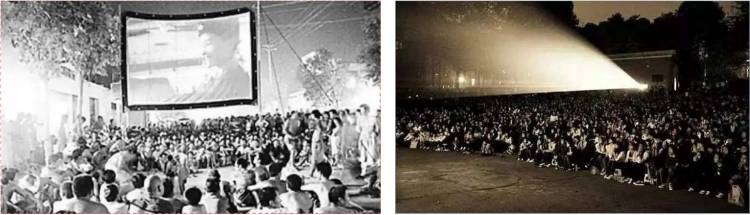

看戏对我们小孩子来说就是看热闹,根本看不懂戏内容。 而看电影就比看戏感兴趣多了,特别是战斗故事片,那是小孩子最喜欢的。每当听说附近村放电影,差不多场场不漏,也不管看了多少遍,每晚跟着放电影的跑,最远能跑到十里左右。每当看到放映员赶着马车,拉着放映器材来到我们村,小孩子们便围着不肯散去,追问今晚放什么,那放映员总是很幽默的回答一句“放电影”,人们就像过节一样,早早就搬着座位去占地方,盼着夜幕及早降临,放映尽快开始。放映员在村中心的空地上选好放幕布位置后,用铁锹挖两个小深坑,埋上两根带去的长竹竿,将幕布和音响(喇叭)挂在竹竿上。因为那时村里还没有电,需要在现场几十米外的地方安放小型发电机,之所以离这么远,是因为发电机发出的轰鸣噪声影响现场效果,通过长长的电缆线将电流传输到现 场。放映员架上放映机,将投射的画面调整到合适位置,一切准备妥当后,便等着放映开始。

随着放映员播报电影片名后,放映便开始了,一般先放映新闻简报类的短片,人们称其为“加演片”,比较多的内容是国家领导人接见外宾,对此感兴趣的人不多,都盼着早点演完,尽快播放正片。正片播放开始后,躁动的人们便立刻变得安静了,人们目不转睛的盯着银幕,欣赏着精彩的画 面。但也有不安分的年轻人,还想着制造看戏那样的“晃台”, 但电影幕布比戏台高多了,不似看戏那样非得离那么近,在 稍远的地方看,影幕画面会更清楚,有人干脆爬到墙头或柴 垛上观看,还有人在银幕反面观看,我曾有次在反面看时发现,影幕中的女人用左手做针线活,感觉很奇怪,但转到正面后,便看到是用正常的右手。看电影的人群密度稀了,制造“晃台”的难度就大了,不过也有“晃台”的现象,但往往范围小时间短。说书不似演戏和电影那么复杂,说书人只凭一张嘴,一个小鼓和折扇等道具,就能开始表演节目。说书又称评书、讲书,说书是曲艺的一种,说书唱戏劝人方,通过叙述情节、 描写景象、模拟人物、评议事理等艺术手段,敷演历史及现代故事,在宋代就开始流行。各地说书人以自己的母语对人说着不同的故事,因此也是方言文化的一部分。早先的评书 表演,为说书人坐在桌后表演,有折扇和醒木等道具,服装为长衫,后来开始站立说演,服装也不固定了。

我那时年龄小,大部分时间就是跟着人们看热闹,不听曲子听评书——说的比唱的好听。年龄稍大点后,多少能听懂评书的内容。记得有位说书人讲的是宋朝故事,有位“一 不杀鸡二不撵狗”的梁俊臣被人陷害致死,听了后很是悲伤,听评书流泪——替古人担忧。第一次听到了“赵钱孙李,周吴郑王”的姓氏排序,还对说书人提到的“东京”心生疑虑, 当时只知道东京是日本首都,却不知宋朝的国都开封叫东京。当年还有一首涉及东京的民谣: “嗡嗡飞到东京,东京放炮 ci 到当道,当道吹喇叭,ci 到老马家,老马家做豆腐,ci 到锅后头,锅后头冒烟,ci 到天边,天边放雷子,ci 到他娘的腚槌子”。估计这首民谣也是从宋朝时期传下来的,其他朝代没有东京一说,那时我村的男女老少几乎都会背这首民谣,现在的年轻人可能没几个知道的了。说书人讲到高潮时,会故意卖关子,停下了口中的讲述,敲起了小鼓,来吊人口味,甚至来一句:“欲知后事如何,且听下回分解”。

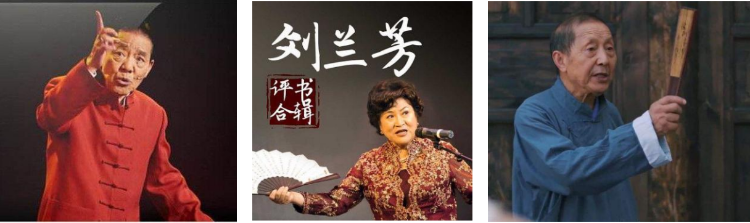

改革开放后,随着广播事业的发展和普通话的普及,一些方言的说书文化日渐式微,而广播评书却盛极一时。那个年代的收音机已开始走进百姓家,《大刀记》、《岳飞传》、《杨家将》、《三国演义》等评书连播,曾把人们迷的如痴如醉,每到傍晚时分,人们便准时守在收音机旁,几乎一集不落地听完评书连播。就连我们那些在校的高中生们,每天晚饭后,都会准时收听大喇叭里的评书连播,周末回家后到邻居家继续听。倘若因故漏听一集,便会感到非常失落,事后忙向他人打听漏听的内容。那个年代涌现出了袁阔成、单田芳、刘兰芳、田连元等说唱艺术家,这些名字人们如雷贯耳,不输现在的大牌明星。刘兰芳的评书我听得最多,特别是她那模仿战马奔跑时马蹄子疾驰的声音,那口技简直是绝了。与刘兰芳一字之差的一位说书人叫刘兰凤,不过名气差 得可不是一半点,她曾来我们村演出过多次,是尚能记住名字的现场说书人。

村里还时常有玩杂技变魔术的来表演,人们称其为玩戏法。这些艺人到村里后,选个开阔场地,把道具等行李一放,敲起锣鼓开始吸引人,待围观的人群有了一定规模后,使开始表演。看着艺人们眼花缭乱的表演,变戏法的本领——全凭手快,看得人目瞪口呆,人们纷纷拍手叫好。艺人们还表演些难度大的杂技项目,以及一些激烈的刀棍对打,吓的现场观众心惊肉跳,真是艺高人胆大。我印象最深的是位表演气功的,运足气功后,让人将好几盘石磨压在他身上,上面还再站上好几个人,看的令人窒息。还有一位变魔术的,把烟火点着后,从他嘴里往外喷火冒烟,让人感到不可思议。不过也有偶然失误的,玩戏法的丢了猴子——耍不起来了, 玩戏法的下跪——没有办法了,这些偶然的失误,人们都能同情和理解,不过也有个别喝倒彩的。这些玩戏法的表演结 束后,都会有一个传统规矩,拿着反过来的铜锣,现场绕圈请人捐钱打赏,多少不限。大部分人会掏出点零钱,略表心意,偶尔碰到个大方的,艺人会鞠躬致谢。现在想来,这些艺人从小就开始练功,凭着这点本事吃饭,远道而来,不卖门票为人演出。人们看完演出后,不给他们点赞助也说不过去,毕竟他们以此为生,指望着这点捐助吃饭。

自从电视普及后,人们坐在家里就能欣赏到精彩的表演,传统艺人们演出的机会越来越少了,多年前还在物资交流会上见到过,近年来几乎看不到了。县京剧团早在八十年代就解散了,前几年的电影下乡,露天电影在空旷地播放着,全没了当年那人山人海的场面。现在手机上的抖音短视频,以及各类直播节目,满足着人们不同的视觉听觉需求,很少有人再关心传统艺术了,这也是时代变化的一个缩影吧。(高青县纪委监委正科级干部 尹光传)

打印

打印 关闭

关闭